探索东西方文化中的伦理观念差异:从日韩到欧美的道德框架及其对现代社会的影响

在全球化的背景下,东西方文化的交流日益频繁,关于伦理的讨论也渐趋深入。日本、欧美等国在伦理观念上有着显著的差异,反映了各自独特的历史、文化和社会结构。理解这些差异,对于推动跨文化对话、增进相互理解和合作,具有重要的现实意义。

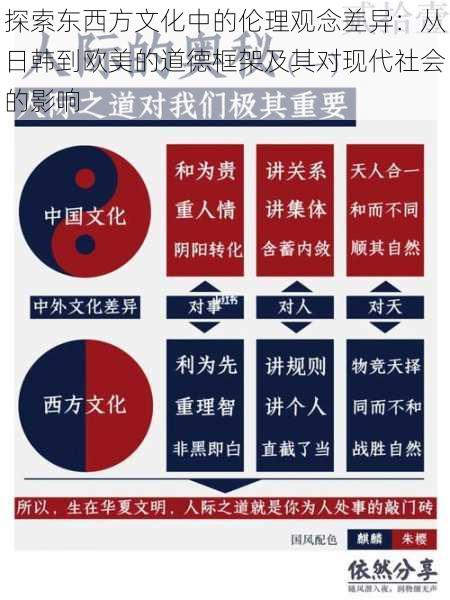

首先,从个体主义与集体主义的角度来看,欧美国家往往强调个体权利和自由,推崇个人的选择和自主性。美国的“追求幸福”信念深入人心,人们在行为上更倾向于追求个人利益和成就。这种伦理观念使得欧美社会在某些领域,如商业、法律和社会活动中,表现出较强的竞争性和创新性。人们在遵循法律的同时,注重自我表达和技术的发展。然而,这种高度的个体主义也会导致社会关系的疏离,人们可能在追寻个人目标的同时,忽略了对他人的关怀和社会责任。

相较之下,日本等东亚国家则更倾向于集体主义伦理,重视家族、社区与组织的和谐。日本文化中,群体利益往往高于个人利益,社会行为受到严格的文化规范和群体期待的约束。这种集体主义的伦理观念强调社会责任、尊重和谐,注重人际关系的维护。例如,在职场上,日本人通常倾向于团队合作,通过集体努力达成目标,而非单打独斗。这种文化背景下,信任与忠诚成为职场中重要的伦理行为。

另外,东西方在道德思维的逻辑上也存在差异。欧美国家更多采用基于规则的道德判断,强调义务和权利的明晰。而在日本等岛国,伦理观念往往趋向于情感和亲密关系的维护,在处理家庭、朋友等关系时,人们更倾向于结合情境进行道德判断。这使得日本人在伦理决策时,常常考虑人际关系的复杂性和社会期望。

值得注意的是,全球化的推进使得这些伦理观念在不断碰撞与融合。以企业伦理为例,许多欧美公司在进入日本市场时,需要适应当地的文化和价值观。因此,如何平衡个体主义与集体主义,成为了企业国际化过程中的一大挑战。一方面,企业需要激发员工的个人创造力和主动性;另一方面,也必须重视团队合作与集体责任。

在日常生活中,不同的伦理观念也在影响着个人的选择和行为。近年来,随着越来越多的日本年轻人接触到西方文化,传统的道德观念正受到冲击和重新审视。如何在尊重传统与接受新观念之间找到平衡,是这一代人在面对伦理问题时的一大考验。

总之,东西方伦理的差异反映了文化的复杂性和多样性。理解这些伦理观念的背后原因,有助于我们在全球化时代更好地进行跨文化交流,从而推动各国之间的合作与共赢。